第35回 重症化した肝硬変と肝臓がん

〜腹水、食道静脈瘤の破裂、意識障害…「死」の宣告から復活へ〜

現代医学では根本治療法もなく、不可逆性で治らないことから、肝疾患の終着駅とされる肝硬変。ところが、ごしんじょう療法は、本来不可逆性であるはずの肝硬変にも著効している。今回は、臨月の妊婦ほどに腹水が膨れ、意識障害も起こり、食道静脈瘤の破裂で2度吐血、担当医から「死」を宣告された重症肝硬変が、ごしんじょう療法で奇跡的に回復、肝臓がんも消失した例を紹介する。前回のALSに続き、医療の専門家に是非とも問題提起したい驚愕の症例である。

吐血していきなり「肝硬変」診断

吐血していきなり「肝硬変」診断

ある出版社で営業をしている近藤武史さん(仮名、53歳)が「アルコール性肝硬変」と診断されたのは平成20年2月初旬、46歳の時だった。

吐血して救急車で総合病院に運ばれ、緊急入院。吐血の原因は食道静脈瘤の破裂。内視鏡で止血し、なんとか一命を取りとめたが、肝機能障害に加え、出血多量の影響で、体力が回復するのに丸2年かかった。とはいえ、体力の回復もある程度までで、全身の倦怠感、食欲不振は続いた。

「残念ながら、肝硬変は治りません」

主治医の宣告通り、近藤さんの肝硬変は確実に進行していった…。

肝硬変とは、肝細胞が破壊され、代わりに線維細胞(瘢痕組織)が増殖することによって、肝臓が硬く縮小し、肝機能が著しく低下した状態をいう。

慢性肝疾患の終末像と言われる肝硬変だが、近藤さんのように何の症状もなく、吐血して病院に運ばれたり、腹水で病院へ行ったりして、突然「肝硬変」と診断されるケースも少なくない。

というのも、肝臓は予備能力の高い臓器で、肝機能が正常な人でも肝臓が持つ能力の半分も使っていないとされる。C型肝炎などのウイルス性、アルコール性などさまざまな原因で肝障害が起こり、肝硬変になってかなりの肝細胞が破壊されても、残った肝細胞がその働きをカバーするため、症状のない時期が長く続く。破壊された肝細胞の働きを残された肝細胞が代償するこの時期を代償期という。

代償性肝硬変が進行すると、肝細胞の破壊がさらに進み、残された肝細胞では体が必要としている働きをカバーできなくなってしまう。するとさまざまな症状や合併症が起こる。それが非代償性肝硬変といい、こうなると不可逆性で治らない。

非代償性肝硬変になると、全身倦怠感、食欲不振、黄疸、女性化乳房、手掌紅斑などの症状が出て、肝不全や食道静脈瘤などの合併症も引き起こす。

肝不全になると、血液中のアルブミンが低下することで血液中の水分が血管外に漏れやすくなり、腹部に水分(腹水)が溜まる。また、肝臓の解毒力が低下し血液中のアンモニアが増え、意識障害やせん妄など脳に影響も出る。

肝臓へ血液が通りにくくなることで、食道に沿って走る静脈にこぶ状のふくらみができる食道静脈瘤は、破裂すると大出血を起こし、生命にかかわる。

また、進行すると肝臓がんになる可能性も高くなる。

近藤さんの場合、平成20年2月に「肝硬変」と診断されてから、定期的に血液検査を続けていたが、黄疸を調べるビリルビン値は高く、肝臓のタンパク質合成の働きを調べるアルブミン値は低い状態が続き、数値は徐々に悪化。病気の進行で血小板数も低下していった。

肝硬変の診断には、血液検査の肝機能AST(GOT)、ALT(GPT)等以外、ビリルビンやアルブミン、コリンエステラーゼなどの項目で肝細胞の破壊されている程度を見る。

近藤さんは低アルブミン血症の改善薬「リーパクト」と肝機能改善薬「ウルソ」を服用していたが、肝硬変の症状が改善されることはなかった。

そしてCT検査で、とうとう左上腹部に5ミリ弱の腫瘍が発見された。しかしまだはっきりしないという主治医(前主治医)の判断で様子をみることとなったという。

肝臓がん治療「ラジオ波」を断る

肝臓がん治療「ラジオ波」を断る

「最初は腫瘍が左上部にあると言われたのですが、平成25年の現主治医での検査では、左上部の腫瘍はなくなり、中央部に位置が変わっていて、大きさも約1センチになっていました。肝臓がんの腫瘍マーカー(PIVKA−2)の数値がどんどん上がったので、主治医は腫瘍を肝臓がんとは明言せずに『小さいうちに取りましょう』とラジオ波焼灼術を勧めたのですが、断りました。だって、最初の左上部の腫瘍は消えているし、主治医が『これはがんです』とはっきり言わない不確かな腫瘍で、しかもそれが原発がんかどうか分からないのに、ラジオ波によって播種や合併症が起こるリスクを考えたら、医者の勧めにはとても応じられません」(近藤さん)

ラジオ波焼灼術とは、がんに電極針を挿入し、高周波のラジオ波電流を流して高温で死滅させる治療法。39℃以上の熱で死滅するがんの特性を利用したものだが、近藤さんが指摘するようにリスクはある。

肝硬変の悪化。加えて、肝臓がんの不安。肝硬変の治療法もなく、病院のがん治療を断った近藤さんは、自らが納得する治療法を求めたという。

そんな時、妻が「マヤ鑑定の秋山広宣先生に診ていただいてみる」ということに。すると秋山さんから「貴峰道のごしんじょう療法を受けてみたらどうですか?」と提案された。秋山さんはマヤ暦を基軸としたマヤ鑑定を日本で初めて確立した鑑定士マスターで、宇宙エネルギーについても詳しく、気の世界の病治しであるごしんじょう療法の効果の高さに驚き、その理論の勉強もしているという。

近藤さんは早速、ごしんじょう療法をインターネットで調べ、「奇跡の医療」(豊田正義著、幻冬舎)を取り寄せて読んだ。「病の本質は邪気である」、「邪気は手足から抜け出ていく」、「邪気が取れた分だけ症状が改善する」…こうしたごしんじょう療法の理論は、近藤さんの心にことごとく響いたという。

「私は元々、目に見えない世界に真理があると思っておりましたし、肝硬変の進行とともに、自分の足の裏に、おそらく気だろうと思われる大量に溜まった重いものが、せき止められている感覚がありました。土や芝生の上を裸足で歩けば、それが足から出ていくのではないかとイメージしていたのですが、そのような機会も時間もなく、できなかったんです」と近藤さん。「ごしんじょうなら治してもらえるのではないか」という強い期待を胸に、治療予約したという。

みるみる体調改善、がんも消失

みるみる体調改善、がんも消失

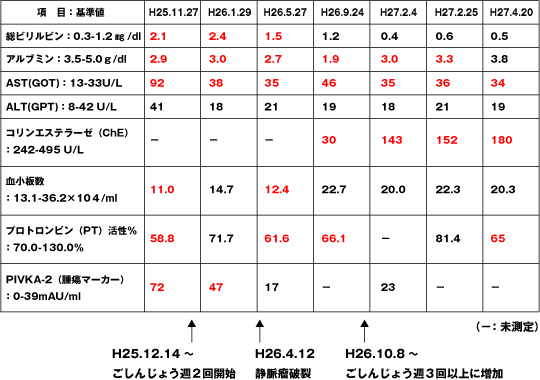

近藤さんの当時の血液検査は、肝機能の数値が一様に悪化傾向で、肝硬変は重症化していることを示していた。肝臓がんの状態をみる腫瘍マーカー(PIVKA−2)も上昇中だった(表、平成25.11.27のデータ)。

また、腹水は4〜5リットル溜まった状態で、性ホルモンのバランスが崩れて女性化乳房になり、手のひらが赤くなる手掌紅斑の症状もあった。食欲はなく、ご飯は茶碗に半分をやっと食べる状態だったという。

そんな中、平成25年12月14日にスタートしたごしんじょう療法。

「とにかく痛かったです。私があまりに痛がるので、ごしんじょうを体に軽く触れる程度しかできなかったのですが、それでも痛くて、手や足からビリビリビリビリと邪気が大量に出ていくのが分かりました」(近藤さん)

長年イメージしていた"足の裏でせき止められていたもの"が一気に流れ出たことを実感した治療後は、驚くべきことに、ご飯1杯半をペロリと食べ、夜はぐっすり眠った。夜に熟睡したのは数年ぶりのことだったという。

そして週2回のペースで貴峰道に通い続けると、みるみる体調が改善されていく。非代償性肝硬変の患者には、医学的にあり得ない変化だった。

「3回目の治療後には、体の疲れが取れ、夜はもっと深く眠れるようになりました。手のひらの赤味(手掌紅斑)もあっという間になくなりました。食欲も戻り、腹水で腫れていてへこまなかったお腹をへこませることができるようになりました。治療後はとにかく尿が出てお腹が小さくなっていくのですが、5回目の治療後にはズボンに両手が入るほど小さくなりました。それと驚いたのは、6回目の治療日ですが、予約時間に遅れたため、代々木上原駅から貴峰道まで徒歩8分の道のりを走ったことです。走ったのは本当に久しぶりで、走れた事実に私自身が感無量になりました。またその日の治療後は、妻が目を丸くするほど、女性化した乳房が小さくなっていました。目に見えて回復していくので、家族は、私が貴峰道に行くことを本当に楽しみにするようになりました」(近藤さん)

平成26年1月11日の近藤さんの記録には、このように書かれている。

「体調がとても良くなっているので、次回1月29日の血液検査で早く数値を確認したい」

病院の血液検査を楽しみにするほど、面白いように症状が改善していたのだ。

結果は数値にも表れた。

何年間も基準値以下だった血小板数、プロトロビンは正常値になり、肝機能AST(GOT)、ALT(GPT)は劇的に改善(表、H26.1.29のデータ)。病院で近藤さんはごしんじょう療法のことを言わなかったが、主治医は「顔色も良くなりましたね」と驚きを隠せなかったという。

中でも、特筆すべきは肝臓がんの状態を見る腫瘍マーカーだろう。ごしんじょう治療を始める前の平成25年11月27日の検査で72もあった腫瘍マーカーがごしんじょう治療後の平成26年1月29日の検査でガクンと下がって47になると、次の平成26年5月27日の検査では、なんと17と正常値に(表参照)。それ以来、ずっと正常値を維持している。

「治療で邪気がどんどん抜けていったので、次第にごしんじょうで患部を強く押せるようになっていきましたが、強く押されると、体の奥の方がすごく熱くなるんです。その熱さは、我慢の限界を超えるもので、『アチアチッ、アチアチッ!』と大声で叫んでしまうほど。まるで焼け火箸を当てられているかのように、皮膚も内部も熱いんです。ごしんじょうを当てた深部が、がんが死滅すると言われている39℃よりもはるかに高温で灼熱したように感じますので、がんに直接作用している実感がありました」

腫瘍マーカーを調べるのは数回おきになり、現在では検査項目から外されている。近藤さんの肝臓がんは、完全に消失したのである。

焼酎飲み続け再発、主治医は妻に「もうダメです」

焼酎飲み続け再発、主治医は妻に「もうダメです」

週2回のごしんじょう治療で腹水はなくなり、食欲が出て体力も回復。体調が劇的に改善しただけでなく、肝硬変の数値も改善し、がんも消失した近藤さん。だが、体調が良好だったこともあり、アルコール性肝硬変の治療では不可欠とされる「禁酒」を実践していなかった。1回の酒量は少なくしたものの、仕事上のつきあいなどで毎日のように焼酎を飲んでいたという。

そうしてついに、平成26年4月12日に吐血。2度目の食道静脈瘤破裂だった。今度の出血はひどく、意識不明の中、食道に入れたバルーンで圧迫する緊急処置で止血し、一命を取り留めたという。

近藤さんは3週間入院し、5月のゴールデンウイーク明けから出社したが、入院で1カ月間貴峰道の治療を受けなかったことも影響してか、次第に腹水が溜まっていった。5月下旬、主治医に言われるままに造影剤CT検査を受けたが、これが病状をさらに悪化させたという。

「造影剤の副作用としか考えられないタイミングで腎機能が低下し、CT検査直後から一気に腹水が膨れました」(近藤さん)。造影剤腎症という病名もあり、造影剤投与の副作用で腎機能障害を引き起こす例があるのだという。

「利尿剤を飲んでも、1日500mlしか尿が出ないのです。5月末からどんどん腹水が膨れ、6月23日から会社を休まざるを得ない状況になり、休職しました」と近藤さん。その時期の腹水の状態が写真1である。

臨月の妊婦のようなお腹をかかえて8月上旬に入院し、腹水治療の専門病院で8月13日に11リットルもの腹水を抜いた。しかし、抜いた直後から腹水は溜まり、12日後の25日にも8リットルの腹水を抜いた。いずれも、抜いた腹水を濾過器で水分を除き、アルブミンやリンパ球など栄養成分を回収し、点滴で戻す新技術の腹水濾過濃縮再静注法だったが、体から大量の水を抜く度に体力は低下。しかも、計19リットルの腹水を抜いたというのに、また腹水が溜まり始めたので、腹水コントロールのために大きな総合病院に再入院したが、利尿剤を強くしても尿量が増えず、腹水はまた10リットルも溜まってしまった。

9月16日、入院していた総合病院で、前回入院していた腹水治療専門病院と同じ腹水濾過濃縮静注法で腹水を抜くことになったが、近藤さんは不思議と嫌な予感に襲われ、「腹水を取ると体が弱るから」という理由で半ば強引に全量の半分5リットルを抜き、5リットルを残すように主治医に伝えたという。

腹水を抜く段になり、近藤さんの予感は的中し、濾過したアルブミンなどの栄養分を戻すことができないという大問題が発生。近藤さんは長年かかっていた総合病院の主治医と大喧嘩になった。

また、肝硬変が一気に重症化するであろうことが予測できる状況から、近藤さんは担当医に一時退院を要求したが、主治医は「食道静脈瘤の状況を見てからでないと一時退院を認められないので内視鏡検査をしましょう」と検査を要求。近藤さんはそれを拒否したことで、関係はさらに悪化。

「9月に入院してから、リンパ球LYMPH(基準値18−50%)がどんどん減り、0になれば無菌室に入らなければ生きていられない状況に近い2という数値まで落ちました。また主治医にLYMPH値の低下、発熱の原因を尋ねても『分からない』と返答され、ただでさえ、細菌やウイルスとはもう闘えないレベルまで体は弱っているのに、内視鏡検査のために半日以上絶食することは私にとって致命的です。前回、造影剤CTで腎機能が低下し、肝硬変が再び重症化したのに、検査をやりたがる。頭は肝硬変の意識障害でぼーっとしているうえ、39℃以上の発熱も治まらない状態でしたが、このまま病院にいたら死んでしまうという危機感から、しぶしぶ内視鏡検査を了承し、一時退院という形で逃げるように退院しました」(近藤さん)

近藤さんの意思で強行退院したのが9月27日。退院前、主治医は妻にこう告げた。

「今後は腹水も溜まるし、足はもっともっと浮腫んで死にます。もうダメです。覚悟してください」

主治医の「死の宣告」に、妻は胸が張り裂ける思いだったという。

3日連続の治療後、夜通し尿が出て腹水スッキリ

3日連続の治療後、夜通し尿が出て腹水スッキリ

近藤さんや家族にとって、死の宣告は残酷だが、主治医がそう診断するのもやむを得なかったともいえる。腹水はどうにもならないうえ、血液検査ではアルブミン値が1.9、コリンエステラーゼ値が30と極端に低下し(表、H26.9.24のデータ)、ほかにも肝細胞が壊れる時に上昇するLDH(基準値119−229U/L)が338など、肝臓の状態をみる数値は急激に悪化、リンパ球LYMPH値も2と体力の低下は明白だったからだ。

ところが医師の言葉とは正反対に、退院後から、近藤さんの衝撃的な回復劇が始まる。

ここからの記述は、医学的に大きな意味があり、筆者としても、単なる"奇跡の症例"で終わらせたくない。とくに医療関係者に、なぜごしんじょう療法で不可逆性の非代償性肝硬変が著効するのか、考えながら読んでいただけると幸いである。

まず、近藤さんは退院後、医療に詳しい知人の勧めから解熱剤の服用を止めた。「解熱剤を使用すると、熱を出してウイルスと闘おうとする体の自然な反応を抑制してしまい、今以上に免疫力が低下してしまう」と考えたからだ。

解熱剤を止めた後、40℃前後の熱が3日間続いたが、9月30日に熱が落ち着いたため貴峰道に行った。久々のごしんじょう治療を受けると、夜から明け方にかけて大量の尿が出て腹水も減り始め、さらに熱も下がり始めた。入院中は利尿剤を服用してもほとんど出なかった尿が、解熱剤を止め、ごしんじょう治療を受けてから尿が出始めたのだという。

さらに、状態が安定した10月8日から、3日連続で貴峰道の治療を受けたが、その治療のインパクトがすごかった。ごしんじょうが触れた部分の痛み、熱さは耐え難いもので、肝臓の部位は軽く触れただけで灼熱の熱さに「熱い! 熱い!」と身をよじって逃げるほど。ところが3日連続の治療後、信じられないような体調の変化が起こった。10日の夜中、一晩かけて残っていた腹水が一気に出た。爆発的な尿意だった。翌日には、腹水がほぼなくなっていたという。

「利尿剤は、体の中の水分をかき集めて出してしまう」という知人の医師の言葉もあり、また現実に、利尿剤の効果がなかったことから、近藤さんは10月中旬に思い切って利尿剤の服用も止めた。そしてどんなに少なくても貴峰道に週3回の頻度で通い続けたという。

以前は医療処置で腹水を10リットル抜いても、またすぐに10リットルもの腹水が溜まることを繰り返していたため、「また腹水が溜まったら…」という不安はあったが、利尿剤を服用せず、ごしんじょう療法のみの治療で、現在までに、腹水は再発せず、スッキリした状態を維持している(平成27年5月23日現在の写真2)。

また、体調や血液検査の改善も目覚ましかった。

平成25年12月からの驚異的な回復も医学的に説明がつかないものだが、今回もそれを再現、いや、それ以上の回復を遂げた。「週2回」の治療頻度を「週3回以上」に増やしたこと、また前回とは違い、「禁酒」を続けていることも大きかったという。

腹水治療の専門病院に2カ月ぶりに行くと、医師が「ずいぶんスッキリしてるな」と近藤さんの姿を見て驚き、「顔も見せないから、死んじゃったと思って心配してたよ」。さらに血液検査の結果を見て「不思議だ」と唸ったという。

その病院では月1回の血液検査をしていたが、総ビリルビンが正常値で黄疸がなくなり、肝機能の数値も良好で安定してきたため(表、H27.2.4のデータ)、「これだけ良くなって安定してるんだから、血液検査は数カ月おきでいいでしょう」と、今は月1回の超音波検査だけになったという。

医学的にありえない…遺伝子スイッチがオン?

医学的にありえない…遺伝子スイッチがオン?

現在、近藤さんは貴峰道の縁で紹介された肝臓専門の院長が開業する医院で、月1回の血液検査を続けているが、最新のデータでは、黄疸をみる総ビリルビンは正常値のまま安定し、アルブミン値も3.8で肝硬変の診断以来、初めて正常値になった(表、H27.4.20のデータ)。

アルブミン値は2度目の吐血後、1.9まで低下していた(表、H26.9.24のデータ)。これはたんぱく質を作る正常な肝細胞はもうほとんどないことを意味しており、医学の常識では、ここまで低下したアルブミン値は絶対に上がることはないと言われている。

また、肝臓で作られるアミノ酸、コリンエステラーゼの値も急上昇している。2度目の静脈瘤破裂後に30だったのが(表、H26.9.24のデータ)、最新データで180と基準値に迫る増加である(表、H27.4.20のデータ)。

アルブミンやコリンエステラーゼは肝臓で産生されるものなので、これらの数値が上がることは正常な肝細胞が増殖していることを意味している。

検査データに加え、血色の良さなど体の状態を総合的に診断し、近藤さんの肝硬変はほとんど完治の状態なのである。

貴峰道に来る医師たちが「これほど末期の肝硬変が著しく回復した症例は聞いたことがない。信じられない」と異口同音に言う。繰り返すが、「非代償性肝硬変は不可逆性で治らない」というのが医学の常識だからだ。だが、興味深いことに、ごしんじょう療法で末期の肝硬変が著効した例は、近藤さんの1例だけではない。

「数年前、腹水が溜まり、黄疸、せん妄が出ている末期の肝硬変の方が治療に来られました。その方の意識障害は近藤さんよりも重度でしたが、週2回のごしんじょう療法を続けた結果、みるみる回復し、血液検査も正常になり、仕事復帰を果たしました」(貴田晞照師)。

つまり、貴峰道では、近藤さんの症例は偶発的なものではなく、肝硬変の改善について、ごしんじょう療法には再現性があるのである。

ではなぜ、不可逆性疾患の肝硬変がごしんじょう療法で奏効したのだろうか。貴田師は次のように説明している。

「ごしんじょう療法で肝機能が向上する例は多々ありますが、近藤さんの場合も、ごしんじょう療法によって、わずかに残されている正常な肝細胞の働きが向上したのは間違いないでしょう。近藤さんのような極めて重篤な肝硬変では、治療頻度を週3回以上に増やしたことも、治療効果をあげるためには重要なことです。しかし、残された正常肝細胞の働きが向上しただけでは、末期の肝硬変の肝機能が正常になり、肝硬変そのものが治るレベルまで改善しません。肝硬変では、多くの正常細胞が死滅し、線維細胞が増殖し、石のように硬くなっている状態だからです。正常な肝細胞が増えなければ、肝機能が正常化されません。つまり、ごしんじょう療法によって、線維化した細胞がアポトーシス(自然死)を起こし、正常な細胞を新生する遺伝子のスイッチがONになり、正常な肝細胞が再生したからだと考えています。現代医学では、人為的に遺伝子のスイッチをONにすることはできないというのが定説ですが、ごしんじょう療法の気の力、気の質で、そのことが実践されたから職場復帰できるまでに回復したのだと思います」

これほど悪化した非代償性肝硬変の症例は、医学的常識を覆す事例であるため、遺伝子の世界から新説を立てなければ説明がつかないと貴田師は考えている。

もちろん、この革新的仮説は、肝硬変の事例だけで得たものではない。例えば貴峰道では、失明した青年の目が見えるようになった症例、自分の声も聞こえない両耳聴力ゼロの少年の聴力が回復した症例、がん化した骨が再生した症例、27年間昨日のことも記憶できない重度記憶障害の青年の記憶力が著しく向上した症例など、多数の医学的にあり得ない臨床例を生み出しており、いずれも細胞の再生という仮説を立てなければ説明がつかないのである。

ごしんじょう療法では、症状の重篤な人、邪気の多い人ほど、その治療効果の高さを実感できる。

「日々ごしんじょう療法で多数の難病治療を実践していると、今の医学、科学の常識では説明のつかない細胞再生の現象が数多く起きています。だから理化学研究所の松本元博士は『ごしんじょう療法を国で研究すべきである。研究すれば、科学のパラダイムが変わる』とまで言い切ったのです」と貴田師。

ごしんじょう療法には再現性がある。病に苦しむ多くの人のために、一刻も早くごしんじょう療法の科学的解明がなされることを期待してやまない。

「生かされた命、活かしたい」

「生かされた命、活かしたい」

さて今年4月30日、治療を終え、スッキリした表情の近藤さんに話をきいた。

「ごしんじょう療法は、治療を受けた人しか、その効果は分からないと思います。でも、この力は本当にすごい。貴田先生の気の力は本当にすごいです。貴田先生が患部の肝臓に気を手から放射すると、触れていないのに圧迫感を感じ、私の手から足からビリビリ邪気が抜けていくのが分かります。今私が生きてここにいるのは本当に奇跡的なことで、ごしんじょう療法のおかげです。妻はものすごくありがたがっていますし、中1、小4、小1の子供たちもごしんじょうが大好きで、私が貴峰道の治療の日は『いいな、いいな』と羨ましかるほどです」

近藤さんは自宅でもごしんじょう療法を実践するようになった。死を宣告された昨年9月下旬には46kgで落ち込んだ体重も、現在は54kgに回復した。肝硬変で一時死の淵まで行ったとはとても思えないほど、肌ツヤもいい。

「去年10月初めの時点では、もう自分でもダメかなって諦めていました。腹水を抜いてもすぐにまた腹水が溜まるし、食べられないし、思考能力もないし。家族も本当に辛かったと思います。でも今、治らないはずの肝硬変が良くなったという奇跡を体験したことで、"生かされている"ことを実感しています。ごしんじょう治療を受けると、落ち込んでいた気持ちが楽になるんです。マヤ鑑定の秋山先生にごしんじょう療法を紹介してもらったこと、貴田先生に出会えたこと、知人たちから生きる希望を与えてもらったこと、病院と大喧嘩して退院の決断ができたこと…すべてが今生きるために必要だったと振り返ることができます」

ごしんじょう療法のおかげで、思考力も戻り、心穏やかになってきたという近藤さん。

「生かされた命ですから、私にはこれから、何かやることがあるんだろうなと思っています。それは勤めている出版社でやる仕事なのか、もっと別のことなのか、まだ分かりませんが、私と同じように肝硬変に苦しむ人たちのために、社会のために、役に立ちたいと思っています」

今年5月半ば、近藤さんは職場復帰を果たした。今後は禁酒を続け、生かされた命をどう活かすか、働きながら少しずつ考えたいという。

平成27年5月23日

久保田正子